lunes, 19 de septiembre de 2022

¿Por qué ya no tiene sentido presentar el desarrollo de la naturaleza o la sociedad bajo explicaciones místicas? Engels responde

viernes, 9 de septiembre de 2022

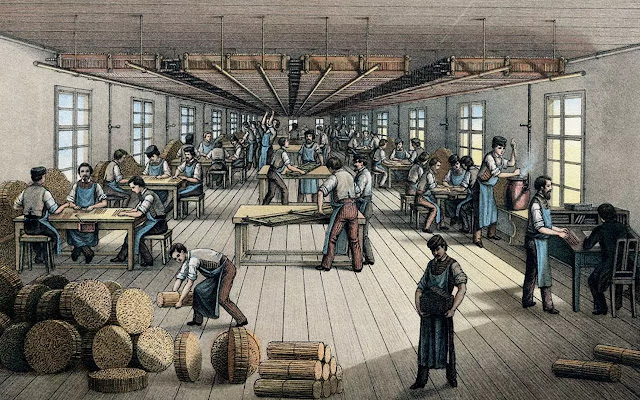

¿Qué consecuencias tiene la mecanización del trabajo para la producción y los trabajadores?

«Aunque, en las ramas de trabajo en que se implanta, la maquinaria desplaza forzosamente a cierto número de obreros, puede sin embargo, ocurrir que en otras ramas de trabajo provoque una demanda mayor de mano de obra. Pero este efecto nada tiene que ver con la llamada teoría de la compensación. Como todo producto mecánico, por ejemplo una vara de tejido a máquina, es más barato que el producto manual de la misma clase desplazado por él, de aquí se sigue como ley absoluta, lo siguiente: si la cantidad total del artículo producido a máquina sigue siendo igual a la del artículo manual o manufacturero que aquél que viene a sustituir, la suma total del trabajo invertido disminuirá. El aumento de trabajo que suponga la producción del instrumento de trabajo, de la máquina, del carbón, etc., tiene que ser, forzosamente, inferior a la disminución de trabajo conseguida mediante el empleo de la maquinaria. De otro modo, el producto mecánico seria tan caro o más que el producto manual. En realidad, lejos de mantenerse invariable, la masa total de los artículos mecánicos producidos por un número menor de obreros excede en mucho a la masa total de los artículos manuales desplazados por aquéllos. Supongamos que 400.000 varas de tejido a máquina sean fabricadas por menos obreros que 100.000 varas de tejido a mano. En la masa cuadruplicada de producto entra una masa cuadruplicada de materia prima. Esto plantea, por tanto, la necesidad de cuadruplicar la producción de las materias primas. En cambio, en lo que se refiere a los instrumentos de trabajo utilizados: edificios, carbón, maquinaria, etc., el límite dentro del cual puede aumentar el trabajo adicional necesario para su producción varía con la diferencia entre la masa del producto mecánico y la masa del producto manual fabricado por el mismo numero de obreros.

Por tanto, al extenderse la maquinización en una rama industrial, comienza a desarrollarse la producción en las otras ramas que suministran a aquélla medios de producción. La medida en que esto haga crecer la masa de obreros colocados dependerá, dada la duración de la jornada de trabajo y la intensidad de éste, de la composición orgánica de los capitales invertidos, es decir, de la proporción entre su parte constante y variable. A su vez, esta proporción varía considerablemente según la extensión que la maquinaria haya tomado ya o tome en aquellas industrias. El censo de hombres condenados a las minas de carbón y de metal creció en proporciones enormes con los progresos de la maquinaria inglesa, aunque en los últimos decenios este incremento fue amortiguado por el empleo de nueva maquinaria para las minas [133]. Con la máquina nace una nueva clase de obreros: sus productores. Ya sabemos que la maquinización se adueña de esta rama de producción de donde nacen las mismas maquinas en una escala cada vez más intensa [134]. Por lo que se refiere a las materias primas [135], no ofrece, por ejemplo, ninguna duda que la marcha arrolladora de la industria textil algodonera fomentó como planta de estufa el cultivo del algodón en los Estados Unidos, y con él, no sólo la trata de esclavos de África, sino también la cría de negros, como uno de los negocios más florecientes en los llamados estados esclavistas fronterizos. Al levantarse en 1790 el primer censo de esclavos en los Estados Unidos, la cifra de esclavos era de 697,000; en 1861, ascendía ya a cuatro millones, aproximadamente. No menos cierto es, por otra parte, que la prosperidad de las fábricas mecánicas de lana, con la progresiva transformación de las tierras de labor en pastos para el ganado lanar, provocó la expulsión en masa de los braceros del campo y su desplazamiento como población «sobrante». En estos momentos, Irlanda está atravesando todavía por el proceso que reducirá su población, disminuida ya en cerca de la mitad desde 1845; al nivel que corresponda exactamente a las necesidades de sus terratenientes y de los señores fabricantes de lanas de Inglaterra.

En aquellos casos en que la maquinaria se apodera también de las fases previas o intermedias recorridas

por un objeto de trabajo antes de revestir su forma definitiva, con el material de trabajo aumenta también la

demanda de éste en las industrias explotadas todavía a mano o manufactureramente y que trabajan sobre objetos

ya elaborados a máquina. Así, por ejemplo, las hilanderías mecánicas suministraban el hilo con tal baratura y en

tal abundancia, que, al principio, los tejedores manuales podían seguir trabajando todo el tiempo sin hacer

mayores desembolsos. Esto incrementaba sus rentas [136]. Ello determinó una gran afluencia de personal al ramo de

tejidos de algodón, hasta que por último el telar a vapor vino a azotar a los 800,000 tejedores de algodón que en

Inglaterra, por ejemplo, habían congregado la Jenny, la throstle y la mule. Otro tanto acontece con la industria de

confección: con la plétora de tejidos fabricados a máquina, crece el número de sastres, modistas, costureras, etc.,

hasta que aparece la máquina de coser.

Al crecer la masa de materias primas, artículos a medio fabricar, instrumentos de trabajo, etc.,

producidos con un número relativamente pequeño de obreros por la industria maquinizada, la fabricación de

estas primeras materias y artículos a medio elaborar se desglosa en una serie innumerable de categorías y

variantes, con lo que se desarrolla la variedad de las ramas sociales de producción. La maquinización impulsa la

división social del trabajo mucho más que la manufactura, puesto que aumenta en una proporción mucho mayor

la fuerza productiva de las industrias en que se implanta.

El resultado más inmediato de la maquinaria es el aumento de la plusvalía y, con ella, de la masa de

producción en que toma cuerpo; por tanto, al mismo tiempo que incrementa la sustancia de que vive la clase

capitalista, con todo su cortejo, hace aumentar el contingente de estas capas sociales. Su creciente riqueza y el

descenso constante relativo del número de obreros necesario para la producción de artículos de primera

necesidad, crean, a la par que nuevas necesidades de lujo, nuevos medios para su satisfacción. Una parte mayor

del producto social se convierte en plusproducto, un volumen más considerable de éste se produce y consume, a

su vez, en formas más refinadas y variadas. Dicho en otros términos: crece la producción de lujo [137]. La tendencia

hacia el refinamiento y la variedad de los productos brota también de las nuevas relaciones internacionales

creadas por la gran industria. No sólo se desarrolla el intercambio de artículos extranjeros de consumo por

productos indígenas, sino que la industria nacional va utilizando, como medios de producción, una cantidad cada

vez mayor de materias primas, ingredientes, artículos a medio fabricar, etc., importados del extranjero. Estas

relaciones internacionales provocan un alza de la demanda de trabajo en la industria del transporte, haciendo que

ésta se desdoble en numerosas variedades nuevas [138]. El aumento de los medios de producción y de consumo,

acompañado de un descenso relativo del número de obreros, fomenta la actividad en una serie de ramas

industriales, como los canales, los muelles de mercancías, los túneles, los puentes, etc., cuyos productos sólo son

rentables en un remoto porvenir. Surgen –ya sea directamente a base de la misma maquinaria, o bien

indirectamente, gracias a la revolución industrial provocada por ella– ramas de producción y campos de trabajo

totalmente nuevos. Sin embargo, el espacio ocupado por ellos en la producción global no es considerable, ni aun

en los países más avanzados. El número de obreros empleados en estas ramas nuevas de producción crece en

razón directa a la medida en que se reproduce la necesidad de los trabajos manuales más toscos. Como industrias

principales de este género pueden citarse, en la actualidad, las fábricas de gas, el telégrafo, la fotografía, la

navegación a vapor y los ferrocarriles. El censo de 1861 –para Inglaterra y Gales– registra en la industria del gas –fábricas de gas, producción de aparatos mecánicos, agentes de compañías de gas, etc–. 15,211 personas; en telégrafos, 2,399; en la rama de fotografía, 2,366; en la navegación a vapor, 3,570 y en los ferrocarriles 70,599,

entre las cuales hay que contar unos 28,000 peones ocupados más o menos permanentemente en los trabajos de

desmonte, y todo el personal comercial y administrativo. El censo global de estas cinco industrias nuevas

asciende, como se ve, a 94,145 personas.

Finalmente, el aumento extraordinario de fuerza productiva en las esferas de la gran industria, acompañado, como lo está, de una explotación cada vez más intensiva y extensa de la fuerza de trabajo en todas las demás ramas de la producción, permite emplear improductivamente a una parte cada vez mayor de la clase obrera, reproduciendo así, principalmente, en una escala cada vez más intensa, bajo el nombre de «clase doméstica», la categoría de los antiguos esclavos familiares: criados, doncellas, lacayos, etc. En el censo de 1861, la población total de Inglaterra y Gales ascendía a 20.066,244 personas, de ellas 9.776,259 hombres y 10.289,965 mujeres. Descontando de esta cifra todas las personas capacitadas por su edad para trabajar, las «mujeres improductivas», los muchachos y los niños, las profesiones «ideológicas», tales como el gobierno, el clero, las gentes de leyes, los militares, etc., todos aquellos cuyo oficio se reduce a vivir del trabajo ajeno en forma de rentas, intereses, etc., y, finalmente, los mendigos, los vagabundos, los criminales, etc. quedan, en números redondos, unos 8 millones de personas de ambos sexos y de todas las edades, incluyendo entre ellas a todos los capitalistas que intervienen de algún modo en la producción, el comercio, la finanza, etc». (Karl Marx; El Capital, Tomo I, 1867)

jueves, 1 de septiembre de 2022

Marx analizando las causas de la Guerra de Secesión Estadounidense (1861-65)

«En fin, el número de los actuales esclavistas en el Sur de la Unión alcanza apenas a trescientos mil, o sea, una oligarquía muy exigua, a la que se enfrentan millones de «pobres blancos», cuya masa crece sin cesar en virtud de la concentración de la propiedad de la tierra, y cuyas condiciones únicamente son comparables a las de los plebeyos romanos de la época del declive extremo de Roma. Tan sólo mediante la adquisición −o la perspectiva de adquisición− de territorios nuevos, o mediante expediciones filibusteras, es posible concertar los intereses de estos «pobres blancos» con los de los esclavistas y dar a su turbulenta necesidad de actividad una dirección que no sea peligrosa, puesto que haría espejear ante sus ojos la esperanza de que ellos mismos podrían convertirse un día en propietarios de esclavos.

Un estricto confinamiento de la esclavitud en su antiguo dominio debería, pues −por las leyes económicas del esclavismo−, conducir a su extinción progresiva; después −desde el punto de vista político−, a arruinar la hegemonía ejercida por los Estados esclavistas del Sur gracias al Senado, y por fin, a exponer a la oligarquía esclavista en el interior mismo de sus Estados a unos peligros cada vez más amenazantes del lado de los «pobres blancos». En resumen, los republicanos atacan la raíz de la. dominación de los esclavistas cuando proclaman el principio de que se opondrán con la ley a toda extensión futura de territorios de esclavos. La victoria electoral de los republicanos debía, pues, empujar a la lucha abierta entre el Norte y el Sur. No obstante, esta misma victoria estuvo condicionada por la escisión dentro del campo demócrata, en la forma que ya hemos mencionado.

La lucha por Kansas ya había provocado un corte «filtre el partido esclavista y sus aliados demócratas del Norte. Durante la elección presidencial de 1860, el mismo conflicto estalló de forma aún más general. Los demócratas del Norte, con su candidato Douglas, hacían que la introducción de la esclavitud en los territorios dependiese de la voluntad de la mayoría de los colonos. El partido esclavista −con su candidato Breckinridge− sostenía que la Constitución de los Estados Unidos −como había declarado el Tribunal Supremo− llevaba legalmente la esclavitud en su estela; en sí y por sí, la esclavitud era ya legal sobre todo el territorio, y no exigía ninguna naturalización particular. Así, pues, en tanto que los republicanos negaban toda ampliación de los territorios esclavistas, el partido sudista pretendía que todos los territorios de la República eran sus dominios privados. Y, de hecho, por ejemplo en Kansas, intentó imponer la esclavitud por la fuerza a un territorio, gracias al gobierno central y contra la voluntad de los colonos. En pocas palabras, ahora hacía de la esclavitud la ley de todos los territorios de la Unión. Sin embargo, hacer esta concesión no estaba en manos de los jefes demócratas: ello habría determinado, simplemente, que sus huestes desertaran al campo republicano. Por otra parte, la «soberanía de los colonos» a lo Douglas no podía satisfacer al partido de los esclavistas. Lo que éstos pretendían hacer debería realizarse dentro de los cuatro años siguientes, bajo el nuevo presidente y por medio del gobierno central: no se podía permitir demora alguna.

No se les escapaba a los esclavistas que había nacido una nueva potencia: el Noroeste, cuya población casi se había duplicado de 1850 a 1860 y que era ahora sensiblemente igual a la población blanca de los Estados esclavistas. Ahora bien, esta potencia no estaba inclinada, por sus tradiciones, su temperamento y su modo de vida, a dejarse arrastrar de compromiso en compromiso, como habían hecho los viejos Estados del Nordeste. La Unión sólo tenía interés para el Sur si aquélla le entregaba el poder federal para realizar su política esclavista. Si no era este el caso, valía más romper ahora, suites de asistir todavía durante cuatro años al desarrollo del Partido Republicano y al auge del Noroeste, para entablar la lucha bajo auspicios más desfavorables. El partido esclavista se jugaba el todo por el todo. Cuando los demócratas del Norte se negaron a seguir desempeñando por más tiempo el papel de «pobres blancos» del Sur, el Sur dio la victoria a Lincoln dispersando sus votos; a continuación desenvainó la espada tomando aquella victoria como pretexto». (Karl Marx; La Guerra Civil Estadounidense, 20 de octubre de 1861)

martes, 23 de agosto de 2022

¿Debió el PCE adoptar la «Nueva Democracia» y la «GPP» para ganar la Guerra Civil Española (1936-39)?; Equipo de Bitácora (M-L), 2022

«En otros capítulos de nuestras obras [*] pudimos comprobar cómo en su día Mao Zedong, al igual que tantos otros líderes de Europa del Este y Asia, recibieron su flamante «República Popular» de la mano de las acciones decisivas del Ejército Rojo de la URSS contra Japón, de su financiación permanente, de la existencia de una frontera segura −como era la soviético-mongola− y gracias −en líneas generales− a una coyuntura internacional altamente favorable durante la posguerra. En cambio, en 1964, Mao no solo parecía olvidarse de esa verdad histórica, sino que al creerse la propaganda de los suyos −que le erigía como el mayor «genio militar» que el mundo jamás haya conocido− se permitía dar consejos al resto del mundo, «corrigiendo» los errores del resto de experiencias:

«Kang Sheng: Yo le pregunté a los camaradas españoles, y ellos contestaron diciendo que el problema para ellos consistía en establecer una democracia burguesa, y no una nueva democracia. En su país, ellos no se ocuparon de estos tres puntos: ejército, campo y Poder político. Se subordinaron completamente a las exigencias de la política exterior soviética, y no consiguieron nada en absoluto (Mao: ¡Esas son las políticas de Chen Tu-hsiu!). Ellos dicen que el Partido Comunista organizó un ejército y luego se lo entregó a otros. (Mao: Eso es inútil). Ellos tampoco querían el Poder político». (Mao Zedong; Presidente Mao hablando al pueblo; Conversaciones y cartas: 1956-1971)

Esta es la cita del «Gran Timonel» que los neomaoístas han reproducido hasta la saciedad para intentar explicar los diferentes resultados en las guerras de China y España. Sin ir más lejos, obsérvese como la «Línea de Reconstitución» (LR) reproducía la obra del Partido Comunista Revolucionario (EE. UU.) «La Línea de la Comintern ante la Guerra Civil en España» (2016), un escrito en donde, todo sea dicho, se coquetea abiertamente con una reevaluación de la guerra en clave trotskista y se repiten todos los mitos de la historiografía burguesa sobre el PCE, como la acusación de «oponerse a la colectivización», regalar el carnet a «pequeño burgueses» y «rebajar el espíritu revolucionario de las masas», algo que refutamos en su día. Para más inri, demuestra un cínico ejercicio de proyección de lo que ha sido maoísmo y sus propios defectos. Véase el capítulo: «La Guerra Civil Española (1936-39) y su interpretación en clave anarco-trotskista» (2022).

Asegurar que los revolucionarios españoles perdieron la guerra porque en lo militar no aplicaron una «GPP» combinada en lo político-económico con una búsqueda de una «nueva democracia», y que ambos factores fueron decisivos para «la desmoralización de los desposeídos» es lo más patético que se puede llegar a afirmar a nivel histórico. No solo es una auténtica falta de respeto para los antifascistas hispanos y de todo el mundo, sino que es una mentira que, como tal, tiene las patas muy cortas. Precisamente el programa de «nueva democracia» de Mao incluía: 1) negar la hegemonía de cualquier clase o partido en esta etapa; 2) no obstaculizar, sino primar, el desarrollo del sector privado considerándolo «beneficioso para el pueblo»; 3) pedir créditos al imperialismo extranjero para industrializar el país y «desarrollar las fuerzas productivas»; 4) considerar a la burguesía compradora y al colonialismo como únicos enemigos de la nación, configurando a la burguesía nacionalista como parte del «pueblo» y «aliado fundamental» para el triunfo de la revolución, esquema de alianzas que consideraban también posible «durante la construcción del socialismo». No podemos hacer nada por quien se atreva hoy a negar esto; simplemente le aleccionamos a que repase las obras originales del autor chino sin adulteraciones. Véase nuestra obra: «Comparativas entre el marxismo-leninismo y el revisionismo chino sobre cuestiones fundamentales» (2016).

domingo, 14 de agosto de 2022

¿Por qué la base manual y la técnica manufacturera llegó a ser incompatible con las nuevas demandas de la producción?

«Como sistema orgánico de máquinas de trabajo movidas por medio de un mecanismo de trasmisión impulsado por un autómata central, la industria maquinizada adquiere aquí su fisonomía más perfecta. La máquina simple es sustituida por un monstruo mecánico cuyo cuerpo llena toda la fábrica y cuya fuerza diabólica, que antes ocultaba la marcha rítmica, pausada y casi solemne de sus miembros gigantescos, se desborda ahora en el torbellino febril, loco, de sus innumerables órganos de trabajo. Los husos, las máquinas de vapor, etc., existían antes de que existiesen obreros dedicados exclusivamente a fabricar máquinas de vapor, husos, etc., del mismo modo que existían trajes y el hombre iba vestido antes de que hubiese sastres. Sin embargo, los inventos de Vaucanson, Arkwright, Watt, etc., sólo pudieron llevarse a cabo porque aquellos inventores se encontraron ya con una cantidad considerable de obreros mecánicos diestros, suministrados por el período de la manufactura. Parte de estos obreros eran artesanos independientes de diversas profesiones, y parte operarios concentrados en manufacturas en las que, como hemos dicho, se aplicaba con especial rigor el principio de la división del trabajo. Al multiplicarse los inventos y crecer la demanda de máquinas inventadas, fue desarrollándose más y más la diferenciación de la fabricación de maquinaría en distintas ramas independientes, de una parte, y de otra la división del trabajo dentro de cada manufactura de construcción de máquinas. La base técnica inmediata de la gran industria se halla, pues, como vemos en la manufactura. Fue ella la que introdujo la maquinaria con que ésta pudo desplazar a la industria manual y manufacturera, en las ramas de producción de que primero se adueñó. De este modo, la industria de maquinaria se fue elevando de un modo espontáneo hasta un nivel material desproporcionado a sus fuerzas. Al llegar a una determinada fase de su desarrollo, esta industria no tuvo más remedio que derribar la base sobre la que se venía desenvolviendo y que había ido perfeccionando dentro de su antigua forma, para conquistarse una nueva base más adecuada a su propio régimen de producción. Y así como la máquina suelta no salió de su raquitismo mientras sólo estuvo movida por hombres y el sistema maquinista no pudo desenvolverse libremente mientras las fuerzas motrices conocidas –la tracción animal, el viento e incluso el agua– no fueron sustituidas por la máquina de vapor, la gran industria no se sobrepuso a las trabas que embarazaban su libre desarrollo mientras su medio de producción característico, la máquina, permaneció mediatizado por la fuerza y la pericia personales, es decir en tanto que dependió de la fuerza muscular, la agudeza visual y la virtuosidad manual con que el obrero especializado, en la manufactura, y el artesano, fuera de ella, manejaban sus diminutos instrumentos. Aparte de lo que este origen encarecía las máquinas –circunstancia que se impone al capital como motivo consciente–, esto hacía que los avances de la industria ya mecanizada y la penetración de la maquinaria en nuevas ramas de producción dependiesen pura y exclusivamente del desarrollo de una categoría de obreros que, por el carácter semiartístico de su trabajo, sólo podía aumentar paulatinamente. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, la gran industria se hizo, además, técnicamente incompatible con su base manual y manufacturera. Crecimiento volumen de las máquinas motrices, de los mecanismos de trasmisión y de las máquinas de trabajo, mayor complicación, mayor variedad y uniformidad más rigurosa del ritmo de sus piezas, al paso que las máquinas– herramientas se iban desprendiendo del modelo manual a que se venían ajustando desde sus comienzos, para asumir una forma libre, supeditada tan sólo a su función mecánica; el desarrollo del sistema automático y el empleo cada vez más inevitable de materiales de difícil manejo, como, por ejemplo, el hierro en vez de la madera: la solución de todos estos problemas, que iban planteándose de una manera elemental y espontánea, tropezaba en todas partes con los obstáculos personales, que el personal obrero combinado en la manufactura no vencía tampoco en el fondo, aunque en parte los obviase. La manufactura no podía lanzar al mercado, por ejemplo, máquinas como la moderna prensa de imprimir, el telar a vapor moderno y la moderna máquina de cardar.

Al revolucionarse el régimen de producción en una rama industrial, ésta arrastra consigo a las otras. Esto que decimos se refiere principalmente a aquellas ramas industriales que, aunque aisladas por la división social del trabajo, que hace que cada una de ellas produzca una mercancía independiente, aparecen, sin embargo, entrelazadas como otras tantas fases de un proceso general. Así por ejemplo, la implantación del hilado mecánico obligó a que se mecanizase también la rama textil, y ambas provocaron, a su vez, la revolución químico-mecánica en los ramos de lavandería, tintorería y estampado. La revolución operada en las hilanderías de algodón determinó el invento del gin para separar la cápsula de algodón de la semilla, lo que permitió, que la producción algodonera se elevase, corno las circunstancias exigían, al nivel de una producción en gran escala. La revolución experimentada por el régimen de producción agrícola e industrial determinó, a su vez, un cambio revolucionario en cuanto a las condiciones generales del proceso social de producción, o sea, en cuanto a los medios de comunicación y transporte». (Karl Marx; El Capital, Tomo I, 1867)

jueves, 4 de agosto de 2022

¿Qué pasa con aquellos cuya política no pasa por posicionarse a favor de ningún bloque imperialista?; Equipo de Bitácora (M-L), 2022

[Publicado originalmente en 2020. Reeditado en 2022]

«En esta sección analizaremos varias cuestiones de suma importancia.

En primer lugar, desmontaremos la típica propaganda imperialista de que «X» país, al tener unos supuestos «derechos históricos» sobre una zona «Y», tiene vía libre para imponer su dominio en contra de la voluntad de sus habitantes.

En segundo y tercer lugar, veremos cómo para las potencias imperialistas las regiones y sus poblaciones son meros peones en un tablero de ajedrez, no hay intención real de velar por su bienestar, solo cálculos mezquinos en torno a mayor manejo de recursos y prestigio internacional.

En cuarto lugar, observaremos cómo el señor Gouysse se vale de comparaciones forzosas −con la Guerra de Corea (1950)− para justificar un apoyo a China en una futura guerra con los EE.UU.

En quinto lugar, compararemos los reproches de Gouysse hacia los «dogmáticos» e «izquierdistas» −es decir, aquellos que no aceptan posicionarse con la China de Xi Jinping− con las críticas que recibía el Partido del Trabajo de Albania (PTA), de parte de los prochinos y prosoviéticos, por no posicionarse con alguna de las superpotencias de la época.

Por último, presentaremos cuales eran las tesis de Lenin contra Kautsky en torno a la cuestión de la paz en mitad de una guerra imperialista, especialmente cuando los revolucionarios, como en aquel entonces los bolcheviques, aun están lejos de tener una influencia significativa entre la población.

¿Qué es eso de que China tiene «derecho» a reclamar Taiwán?

«La reunificación completa de nuestra patria constituye una aspiración común de todos los compatriotas de ambas orillas del Estrecho». (Xi Jinping; Discurso de final de año, 2021)

Entendemos que la cuestión de Taiwán es casi una cuestión de honor para los imperialistas chinos, los cuales son orgullosos y se sienten fuertes para mover ficha, con cada vez mayor osadía. Si su potencial sigue creciendo tarde o temprano otorgarán un ultimátum a la isla y no se detendrán ahí, sino que pasarán a reclamar otros territorios, tengan «reclamaciones históricas», «afinidades étnicas» o sean de simple «interés estratégico en la zona». Ya hemos manifestado que los palmeros de Pekín siempre dirán amén a estas acciones. Esto es normal, y no debemos guardarles especial rencor, ya que como todo vasallo su labor se resume en que cuando el amo actúa ellos tienen que buscarse la vida en excusar sus actos. En su día justificaron la ocupación de zonas como Xinjiang, el Tíbet, Macao o Hong Kong con el pretexto de «liberarlos del imperialismo occidental» y la «opresión religiosa», pero esta fue una carta que gastaron hace tiempo, cuando los gobernantes chinos de la época de Mao empezaron a repartirse el mundo en contubernio con los EE.UU. y pasaron a promover las distintas religiones tradicionales, aunque, eso sí, siempre que estas respetasen la «integridad del territorio» y no mancillasen el honor del gobierno central. ¡Si hasta hemos visto recientemente al Presidente Xi Jinping citando a Confucio!

Algunos alegarán que China tiene «derechos históricos» sobre la isla. Bien, para quien no lo sepa durante el siglo XVII Taiwán fue una colonia holandesa y española, después pasó a ser colonizada por las diferentes dinastías chinas, quienes no tuvieron problema en exterminar a parte de la población para someterla a su gobernación, luego fue ocupada por el expansionismo japonés y por último, en el año 1949, pasó a formar parte de la República de China, es decir, del gobierno formado a partir de los restos del Kuomintang (KMT), el partido nacionalista –o mejor dicho uno de los dos partidos nacionalistas– que perdió la guerra civil china frente al Partido Comunista de China (PCCh) –que hoy gobierna desde Pekín–. En aquel entonces la cúpula del PCCh no se atrevió a echar a un debilitado KMT de la zona principalmente por dos razones: a) la dificultad de una operación anfibia; b) el pavor a provocar una intervención de los EE.UU. y una guerra a gran escala.

Pero las cosas han cambiado muchísimo desde entonces. Pekín demostró en la práctica no tener ninguna intención de construir el comunismo ni respetar la soberanía nacional de los pueblos, sino que su único objetivo palpable ha sido la expansión de su economía capitalista por los cuatro costados del planeta, todo a fin de obtener las máximas ganancias. Una ambiciosa labor en la que, por cierto, los prochinos contemporáneos olvidan que Washington ha sido su benefactor durante no pocas décadas, proporcionándole todo tipo de asistencia técnica para levantar su imperio, algo que ahora se le ha vuelto totalmente en contra. ¡Paradojas de la vida!

En cuanto a la actual población taiwanesa todo parece indicar que no desea su unión con la China continental, pero en caso de que no fuese así, el gobierno chino dudosamente va a dar la posibilidad de saberlo en un plebiscito. En este aspecto igual de fiable sería la cacareada «supervisión internacional» de la ONU, que, por otra parte, nunca ha demostrado ser un organismo imparcial, pues desde sus comienzos ha estado manipulada por los designios del Tío Sam. Lo que debe de quedar claro es que si los soldados chinos de Xi Jinping invaden la zona sería como si Francia hubiese decidido invadir Alsacia en 1913 o Alemania invade el Sarre en 1933. ¿Qué queremos decir? Que más allá de las simpatías de la población o los famosos «derechos históricos», este sería un movimiento calculado por la burguesía nacional para iniciar un ajuste de cuentas con el imperialismo rival, para obtener «X» beneficios, nada más. Pero, a todo esto, ¿con qué legitimidad un país imperialista invocaría la «autodeterminación de los pueblos» cuando ni siquiera la respeta en su casa? A esto es lo que no saben qué responder nuestros afables fans de un imperialismo u otro, que solo apuran a tartamudear un par de frases manidas. Véase el capítulo: «¿Puede ser «el apoyo de los pueblos» un país que viola el derecho de autodeterminación en su casa?» (2021).

Por si esta forma de razonar resulta extraña para muchos dejaremos las siguientes palabras del jefe de los bolcheviques:

«El obrero asalariado seguirá siendo objeto de explotación, y para luchar con éxito contra ella se exige que el proletariado sea independiente del nacionalismo, que los proletarios mantengan una posición de completa neutralidad, por decirlo así, en la lucha de la burguesía de las diversas naciones por la supremacía. En cuanto el proletariado de una nación cualquiera apoye en lo más mínimo los privilegios de «su» burguesía nacional, este apoyo provocará inevitablemente la desconfianza del proletariado de la otra nación, debilitará la solidaridad internacional de clase de los obreros, los desunirá para regocijo de la burguesía». (Vladimir Ilich Uliánov, Lenin; El derecho de las naciones a la autodeterminación, 1916)

jueves, 28 de julio de 2022

Ciencia y filosofía, ¿enemigos o aliados?; Equipo de Bitácora (M-L), 2022

«La concepción materialista de la historia también tiene ahora muchos amigos de ésos, para los cuales no es más que un pretexto para no estudiar la historia. (...) Nuestra concepción de la historia es, sobre todo, una guía para el estudio y no una palanca para levantar construcciones a la manera del hegelianismo. Hay que estudiar de nuevo toda la historia, investigar en detalle las condiciones de vida de las diversas formaciones sociales, antes de ponerse a derivar de ellas las ideas políticas, del derecho privado, estéticas, filosóficas, religiosas, etc., que a ellas corresponden». (Friedrich Engels; Carta a Konrad Schmidt, 5 de agosto de 1890)

Según la RAE, por «filosofía» se define: «Conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano». Y, por «ciencia»: «Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente». Estas acepciones no son incorrectas, pero sí algo inexactas ya que se omite el hecho de que las ciencias necesitan de la filosofía −que, como afirmó Engels, solo es la «ciencia del pensamiento»− y viceversa. Esto no es muy complejo de entender:

a) El filósofo que trate de «filosofar» sin apoyarse en las demás ciencias −economía, historia, derecho, biología, etcétera− se encontrará en un laberinto sin salida, pronunciándose categóricamente y valiéndose de dudosas abstracciones que jamás ha podido comprobar, salvo de oídas.

b) Mientras que el científico que pretenda hacer «ciencia específica» sin una visión filosófica, le ocurrirá más de lo mismo; cometerá uno y mil desatinos con extremada facilidad, no podrá ni operar ni sintetizar sus conclusiones de la mejor forma posible, en sus explicaciones carecerá de un marco teórico capaz y convincente.

¿Por qué? Porque, aunque sea conocedor de una realidad científica como −por ejemplo− la existencia de la ley gravitatoria, si filosóficamente la interpreta como una percepción que tenemos los humanos y no como una ley que ocurre independientemente del hombre, hallará sus causas −si es que las busca− en la vida imaginaria, no en la vida real, pues estará negando directamente esta última.

Sin embargo, aún hoy existen filósofos de viejo cuño, como los «reconstitucionalistas», que se oponen frontalmente a la antes expuesta consideración, es decir, a analizar la filosofía y el resto de ciencias bajo una unidad donde ambas partes poseen su debida importancia y su campo predilecto de estudio. En cambio, ellos conciben una extraña relación entre filosofía y el resto de ciencias donde se contempla que la primera sobrepasa y domina a las segundas sin discusión, como acostumbraban los antiguos filósofos. Recordemos que, para la «Línea de la Reconstitución» (LR), esto ha tenido que ser así porque, según ellos: a) el marxismo «no puede reducirse al estatuto de simple ciencia» (Línea Proletaria, Nº3, 2018); b) el marxismo «no ha sobrepasado del todo el marco del pensamiento y de la práctica burgueses» (La Forja, Nº33, 2005); c) de hecho, para la LR más bien hubo una «constricción positivista del marxismo» (La Forja, Nº35, 2006); d) habiendo pecado de «economicismo, pragmatismo e instrumentalismo» (La Forja, Nº27, 2003); e) concibiendo a la humanidad como «entidad cognoscente separada, pasiva, ajena al devenir del mundo objetivo» (Línea Proletaria, Nº3, 2018).

Por todo esto y mucho más, concluyen que su nueva «filosofía de la praxis», con su «teoría-práctica-teoría» y «autoconciencia», ha de ser la nueva punta de lanza para superar al viejo marxismo. ¡Clarísimo! Véase el subcapítulo: «La «Línea de Reconstitución» y sus intentos de institucionalizar una filosofía voluntarista y teoricista» (2022).

Para dar réplica a esta sarta de improperios que ha recibido el materialismo histórico-dialéctico, lo mejor será que nos remitamos a uno de los teóricos marxistas de «segunda generación», Antonio Labriola, licenciado y experto en filosofía. Una vez las veces, en una de sus cartas personales recogidas en «Filosofía y socialismo» (1897), se refirió a la propia filosofía simplemente como la «concepción general de la vida y del mundo»; mientras que en «Del materialismo histórico» (1896) añadiría que la filosofía suele ser «anticipo genérico de problemas que la ciencia tiene que elaborar aun específicamente» o «resumen y elaboración conceptual de los resultados a que la ciencia llegó ya».

Esto no significa, como vimos anteriormente, que el marxista italiano no se mofase de aquellos que consideraban el corpus doctrinal del materialismo histórico de Marx y Engels «no como un producto del espíritu científico, sobre el que la ciencia tiene en verdad incontrastable derecho de crítica, sino como las tesis personales de dos escritores», como simples «opiniones de compañeros de lucha». Para él, esto era consecuencia de «espíritus demasiado simples» que no habían hecho el esfuerzo de aprender las bases de esta filosofía, personajes «demasiado inclinados a las conclusiones fáciles, a disparatar lindamente». Véase el capítulo: «¿Existe una doctrina revolucionaria identificable o esto es una búsqueda estéril?» (2022).